龙年吉祥物图片卡通-千代卡通设计

Website Home

##龙年吉祥物:卡通形象背后的文化祛魅与重构龙年将至,各大品牌、机构纷纷推出卡通龙形象作为吉祥物,这些或憨态可掬、或威风凛凛的卡通龙充斥在社交媒体、商品包装与街头巷尾。

表面看来,这不过是应景的商业行为与节日装饰,但若深入探究,这些卡通龙形象的流行实则折射出当代中国文化符号的深刻变迁——传统龙图腾正在经历一场前所未有的。

祛魅。

与。

重构。

龙,这一中华文明最古老的图腾之一,自古便被赋予至高无上的地位;

在《说文解字》中,龙被描述为。

鳞虫之长,能幽能明,能细能巨,能短能长,春分而登天,秋分而潜渊。

的神异生物。

封建时代,龙成为皇权象征,故宫的九龙壁、皇帝的龙袍,无不彰显着龙的威严与不可侵犯?

这种神圣性构成了传统龙文化的!

魅。

,即一种带有神秘色彩、令人敬畏的文化权威;

而当代卡通龙形象的泛滥,首先完成了对这一神圣符号的;

过程。

德国社会学家马克斯·韦伯提出的。

概念,原指现代社会理性化进程中神秘性与神圣性的消退。

当龙的形象被简化为圆润线条、夸张表情的卡通造型,当威严的龙首变成可以印在儿童T恤上的呆萌图案,龙图腾便从神坛跌落,成为大众可随意戏仿、消费的普通符号?

某知名快餐品牌的。

开心龙?

形象,头顶汉堡皇冠,手拿炸鸡权杖,更是将这种祛魅推向了极致——不仅消解了神圣性,还注入了商业文化的戏谑基因;

但祛魅并非终点,紧随其后的是更为复杂的文化重构。

当代设计师们并非简单消解传统,而是在打破旧有符号体系的同时,尝试构建新的意义网络。

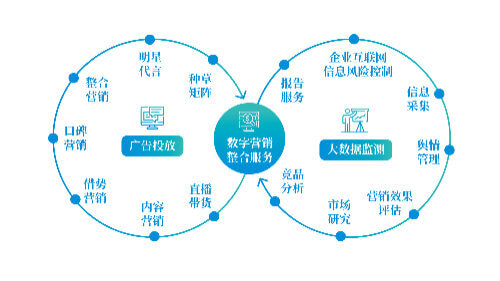

观察近年流行的龙年吉祥物,大致可分为几种重构路径:一是;

萌化!

处理,突出圆眼、短身、粉嫩配色,如某卫视春晚的;

福气龙?

,将威猛神兽转化为亲和力十足的陪伴者;

二是科技融合,部分设计加入机械元素、荧光线条,让传统图腾焕发未来感?

三是多元混搭,有的龙形象穿着运动装打篮球,有的则化身国潮icon,这种跨界混搭实则是传统文化与现代生活的意义缝合;

这种重构背后是深刻的社会心理变迁。

在节奏快、压力大的都市生活中,人们渴望传统文化能提供情感慰藉而非沉重负担?

某互联网公司设计的?

减压龙。

,设定为!

专门吞噬工作烦恼。

的神兽,正切中了这一需求。

同时,全球化语境下,卡通龙也成为中国文化!

软输出。

的载体,那些容易被不同文化背景接受的可爱形象,比严肃的传统符号更易跨越文化边界!

一位在华外国留学生收集各种龙年吉祥物徽章的案例显示,这些卡通形象成为了解中国文化的!

入门教材!

值得反思的是,在这场祛魅与重构的狂欢中,我们是否失去了什么!

当龙被简化为千篇一律的大眼萌物,其背后深厚的文化内涵——如《周易》中?

潜龙勿用。

飞龙在天!

的哲学思考,如民间舞龙祈求丰收的集体记忆——是否正被悄然稀释;

某高校文化研究团队的分析指出,目前市面78%的龙年吉祥物缺乏明确文化出处,呈现出?

符号空心化!

倾向。

理想的龙年卡通形象,或许应如故宫文创的!

金瓯永固龙。

,既有现代设计的简洁美感,又暗含。

金瓯无缺?

的治国理念?

或如某博物馆推出的。

节气龙;

系列,将龙形象与二十四节气结合,让每个造型都成为文化知识的可视化入口。

这种?

有深度的可爱?

,才是传统符号现代转化的正确方向!

龙年吉祥物的设计狂欢,实则是中国文化现代转型的微观缩影。

从敬畏到亲近,从单一到多元,龙的变身轨迹映射着整个民族对待自身传统的态度变迁。

未来的文化创新,或许需要在。

的勇气与!

的智慧间找到平衡点,让如龙这般厚重的文化符号,既能轻盈地飞入寻常百姓家,又不失其连接古今的精神重量。

当我们看着那些卡通龙笑脸时,看到的不仅是节日的喜庆,更应是一个古老文明在新时代的创造性呼吸?